「家には窓がないことが多く昼間でも薄暗いため、一緒にご飯を食べていると、朝ごはんだろうが、昼ご飯だろうが、夜ご飯のように感じていたのが懐かしいです。

薪の煙が虫除けになっている一方で、涙が出るほど煙い…なんてこともありました。でも、村の人たちは慣れたもので、涼しい顔で過ごしています。」

ホープのスタッフがエチオピア事業地を訪れた際、まず目を引くのは不思議なかたちの家々です。

まるで大きな帽子、あるいはきのこのようにも見えるその家は、事業地では「ゴジョの家」と呼ばれ、現地の人びとに長く親しまれてきた伝統的な住まいです。

今回は、そんな家のつくりや人びとの暮らしぶりをご紹介します。

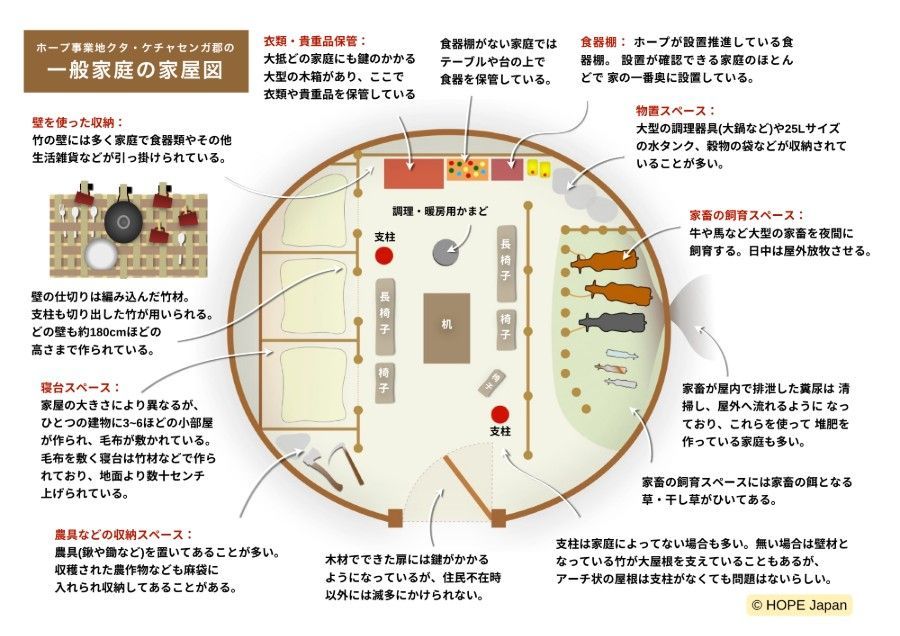

エチオピアの家は地域や民族によってさまざまな様式が見られます。ホープの事業地・南エチオピア州の高地に見られるゴジョの家は、円形で風の影響を受けにくく、屋根は円すい形になっているので、雨水を効率よく流してくれる構造になっています。

壁は木の骨組みに泥を塗ったもので、断熱効果もあり過ごしやすい工夫がされています。

屋根には草や藁、葦など、地域で手に入る自然素材が使われています。

寒さの厳しい高地では、屋根を地面近くまで下げて冷気を防ぐ工夫もされており、気候と素材に合わせて工夫された、暮らしの知恵が詰まっています。

家の間取りは、だいたい日本でいう1LDKほどの広さ。居間と寝室が一体となっていて、キッチンが別棟になっている家もあります。

驚かれるかもしれませんが、同じ家の中で牛などの家畜と一緒に暮らしている家庭もあります。家畜は家族にとって大切な財産であり、身近で世話をすることが自然な暮らし方です。

しかし、衛生面の課題もあります。家畜の排せつ物によって住環境が悪くなったり、ハエが発生して病気につながったりすることもあります。私たちは衛生教育の一環として、人と家畜の生活空間を分けることの大切さを伝えています。家の中に仕切りを設けるようアドバイスすることもあれば、家畜専用の小屋を別に作るよう勧めることもあります。とはいえ、長年の習慣を変えるのは簡単ではありません。地域の人びとと対話を重ねながら、少しずつ行動の変化を促しています。

「家には窓がないことが多く昼間でも薄暗いため、一緒にご飯を食べていると、朝ごはんだろうが、昼ご飯だろうが、夜ご飯のように感じていたのが懐かしいです。

薪の煙が虫除けになっている一方で、涙が出るほど煙い…なんてこともありました。でも、村の人たちは慣れたもので、涼しい顔で過ごしています。」

「家には窓がないことが多く昼間でも薄暗いため、一緒にご飯を食べていると、朝ごはんだろうが、昼ご飯だろうが、夜ご飯のように感じていたのが懐かしいです。

薪の煙が虫除けになっている一方で、涙が出るほど煙い…なんてこともありました。でも、村の人たちは慣れたもので、涼しい顔で過ごしています。」

家畜の牛が屋根の藁を食べてしまうこともあるようで、ある家では「1〜2年ごとに葺き替えている」と話してくれました。

屋根の葺き替え作業には近所の人たちが集まり、手伝ってくれるのが地域の習慣です。作業の後には食事やお酒をふるまって、ちょっとしたお祭りのようになることもあります。

ちなみに、日本の茅葺き屋根は30〜40年程度だそう。気候や素材が違えば、メンテナンスの方法もさまざま。比べてみると、文化の違いが見えてきます。

10年以上前に駐在していたスタッフが訪れた家の話です。

その家の中心には、立派な一本柱がありました。家主の話では、その柱はおじいさんの代からずっと使われていて、家を建て直すときにも代々使われているそうです。

住まいには、家族の歴史や記憶がしっかりと刻まれているのだと、あらためて感じた出来事でした。

自然の素材を活かし、環境に合わせてつくられてきたゴジョの家。

家畜との距離感、地域の支え合い、そして代々受け継がれる柱。

それはきっと、エチオピアの人びとの「生きる知恵」が形になったものであり、その中に、人びとの暮らしと文化が息づいているのだと思います。

ホープの活動は、皆さまからのご寄付に支えられています。

〒461-0002

名古屋市東区代官町39-18

日本陶磁器センタービル 5F

中部リサイクル運動市民の会内

TEL: 052-204-0530

FAX: 052-204-0531

Eメール: info@hope.or.jp

All Rights Reserved | HOPE_JP